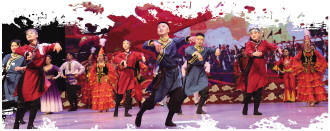

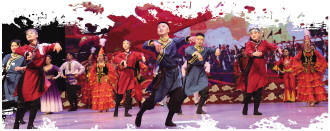

6月28日,铁门关职业技术学院举办“初心如磐庆华诞 踔厉奋进新征程”庆祝建党103周年暨庆祝兵团成立70周年文艺演出。 特约通讯员 薛叶子 摄

铁门关职业技术学院“迎新春,话心声,送祝福”活动现场,教师正在写春联(资料图片)。 特约通讯员 薛叶子 摄

6月10日,铁门关职业技术学院常山战鼓队参加师市文化和自然遗产日暨端午节文化活动。 刘建玺 摄

铁门关职业技术学院学生诵读中华经典校园读本(资料图片)。

李玉洁 摄

5月15日,铁门关职业技术学院邀请保定职业技术学院篆刻艺术与装裱技艺大师工作室负责人孔宪君开展篆刻非遗技艺专题培训。 特约通讯员 薛叶子 摄